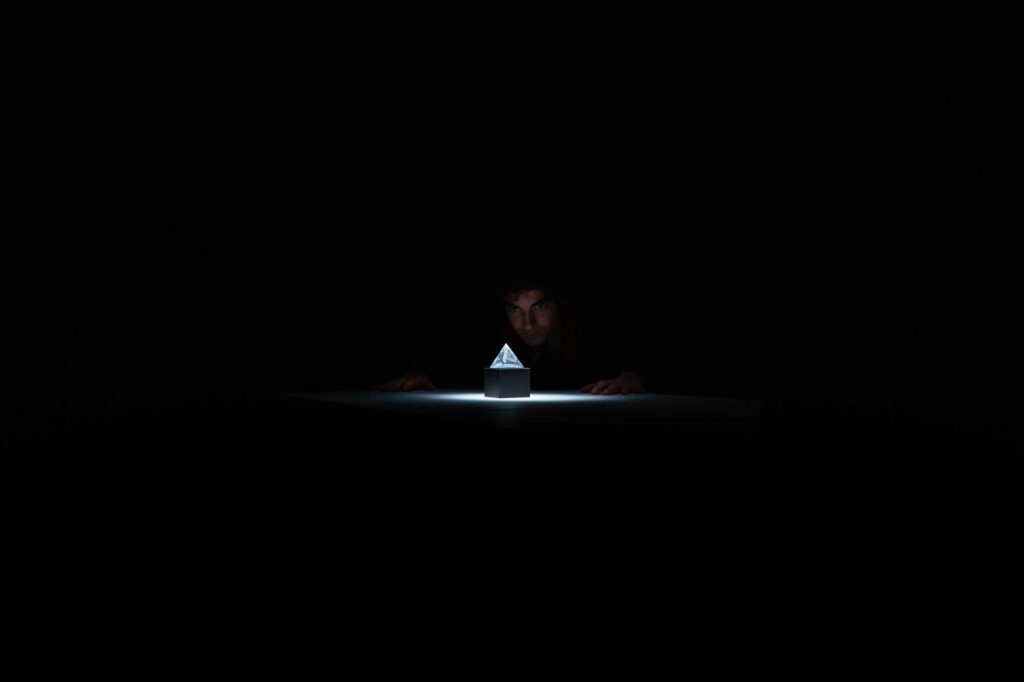

Deuxième volet de la série Huit Rois (nos présidents) initiée par la Compagnie des Animaux en Paradis, cette Génération Mitterand oscille entre espoir, nostalgie et gueule de bois. Dans une mise en scène ciselée au rythme haletant, les trois acteur·ices font le portrait d’une gauche revenue de ses illusions qui nous permet d’éclairer avec une grande justesse nos époques où la passion politique semble avoir déserté.

Terres de France

Qu’est-ce qu’il les lie, ces trois personnages qui se présentent à nous, face public, et que tout semble opposer ? Il y a Michel, veste en cuir, cheveux gras, barbe de trois jours. Il y a Marie-France, minijupe en skaï, chignon impeccable, l’angoisse dans le regard. Et puis il y a Luc, petit costume, petite voix, petites manières. Luc, professeur d’histoire-géographie à Vénissieux, a voté Jean-Luc Mélenchon en 2017. Marie-France, journaliste à Paris, c’était Emmanuel Macron et Michel, ancien ouvrier chez Alstom, Marine Le Pen. Alors, qu’est-ce qu’il les lie ? Ce que Michel, Marie-France et Luc ont en commun, c’est que le 10 mai 1981, ils ont voté François Mitterrand et que ce jour-là a été le plus beau jour de leur vie. La génération Mitterrand du titre, c’est eux, une génération que l’espoir d’une gauche sociale avait rassemblée et que la défaite de la gauche, la bérézina de la gauche, l’abandon de la gauche ont séparée.

Ce que se propose de faire Génération Mitterrand c’est d’ausculter la mort du rêve social, rêve social que portait la gauche, qu’incarnait François Mitterrand et que ces mêmes entités ont, en l’espace de quatorze ans — c’est-à-dire deux mandats présidentiels de l’époque —, allègrement fossoyé.

Ce que se propose de faire ce deuxième épisode de Huit Rois, créé après La Vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, et avant Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing (la saga n’est pas chronologique), c’est d’ausculter la mort du rêve social, rêve social que portait la gauche, qu’incarnait François Mitterrand et que ces mêmes entités ont, en l’espace de quatorze ans — c’est-à-dire deux mandats présidentiels de l’époque —, allègrement fossoyé. À travers le parcours professionnel, militant et émotionnel de Michel, de Luc et de Marie-France, le pièce fait le portrait de la terre de France (du nom de la chanson de Julien Clerc, qu’il a interprétée à la fin du débat entre Mitterand et Seguin sur le traité de Maastricht en 1992) de ces quarante dernières années, passée, pour l’électorat mitterrandien de 81, de terre promise à « désert qui s’en va » (paroles de cette même chanson de Julien Clerc, décidément clairvoyant).

De la tentative de nationalisation au tournant de la rigueur en passant par l’entrée du Front National à l’Assemblée, tout y passe, souvenirs égrainés au fil des années et revécus au présent : la rencontre avec l’architecte Pei autour de sa pyramide en verre, la réunion avec Séguéla pour l’image de la nouvelle campagne présidentielle, les discussions au long cours avec Védrine et Attali pour décider du sort de l’Europe (référendum ou pas référendum ?), ordre donné au médecin de l’Élysée de falsifier les bulletins de santé pour dissimuler le cancer du chef de l’État aux Français·es… Chacun·e son tour, Luc, Marie-Claire et Michel incarnent François Mitterand, le président qu’ielles ont aimé, en lequel ielles ont cru, mais aussi celui qui les a déçu·es, duquel ielles se sont peu à peu éloigné·es.

« Je crois aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai pas. »

Cette pièce convoque des fantômes — les fantômes de Mitterand, les fantômes de la gauche, les fantômes de l’espoir — sans lyrisme aucun : avec rigueur, avec sérieux, voire avec austérité (bien que certaines interprétations de personnages soient parfois joyeusement loufoques), les scènes s’enchaînent à un rythme effréné, comme si, de la naissance du rêve social à sa mort, il n’y avait plus de temps à perdre, comme s’il fallait montrer la chute rapide et inéluctable des illusions, comme pour mieux rendre compte de la violence et de la brutalité de l’effondrement des idéaux de gauche. En 1h15 top chrono, une douzaine de personnages est convoquée et incarnée, à peu près le même nombre de décisions politiques est débattu et décortiqué, une trentaine d’années se déroule devant nos yeux, et les spectateur·ices que nous sommes en ont le souffle coupé. Les acteur·ices, eux, sont haletants et suants. De cette pièce-marathon, tout le monde ressort fatigué, éreinté mais étrangement revigoré.

Car le texte, lucide, refuse, in fine, toute nostalgie. Et, si on peut reprocher à la pièce un caractère un peu froid, un tempo un peu trop emballé et un traitement du sujet somme toute classique, elle n’est jamais aussi forte que quand elle expose, placidement, les faits : la gauche a vécu, la gauche n’a pas vaincu, la gauche est morte. C’est terminé, merci, bonsoir. Alors, à quoi bon se complaire dans l’illusion et le désir de retrouver une gauche d’avant, une gauche du socialisme qui aurait tant donné et tant fait ? Parce que la gauche (c’est le moment idéal pour faire un bingo, le mot « gauche », pour lequel il est difficile de trouver des synonymes, n’aura jamais été autant utilisé) n’est pas exempte de cette tentation, dangereuse, du spleen du « c’était mieux avant ».

Il est salutaire que ce genre de pièces existe, et que le théâtre investisse aussi ce domaine de la lutte : la gauche comme on la veut est à inventer aujourd’hui, le monde tel qu’on l’imagine est à créer maintenant.

Et il est salutaire que ce genre de pièces existe, et que le théâtre investisse aussi ce domaine de la lutte : la gauche comme on la veut est à inventer aujourd’hui, le monde tel qu’on l’imagine est à créer maintenant. Génération Mitterand appelle de ses vœux, en creux, une génération sans idole, qui ne soit pas simplement liée par une année de naissance, ou par un rêve unique : il faut s’atteler dès aujourd’hui à unir nos forces dans un désir commun de construire une société juste, plurielle, joyeuse, et surtout à créer les outils pour que cette société advienne et vive longtemps. Une génération de rêveur·euses qui vit son rêve en acte.

Génération Mitterand s’inscrit avec justesse dans la série initiée par la Compagnie Animaux en Paradis. En effet, avec la saga des Huit Rois, Léo Cohen-Paperman et toute sa troupe s’emparent du politique et nous y redonnent goût. Un goût amer certes, mais face à des pièces (pour l’instant quatre ont été créées, et deux sont en préparation) portées avec fièvre par ses interprètes, on ne peut qu’avoir l’envie d’y retourner, à cette politique qu’on croyait vide de sens, inutile et traîtresse. L’envie d’y retourner et l’envie d’y croire, de nouveau.

Génération Mitterand – Huit rois (nos présidents)

Texte — Léo Cohen-Paperman & Émilien Diard-Detœuf

Mise en scène — Léo Cohen-Paperman

Assistanat à la mise en scène — Esther Moreira

Avec – Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral & Hélène Rencurel

Lumières – Pablo Roy, Stéphane Bordonaro & Léa Maris

Scénographie — Anne-Sophie Grac

Costumes — Manon Naudet

Création sonore — Lucas Lelièvre

Régie — Léonard Tusseau

Dans le cadre du Festival Spot, au Théâtre Paris Villette jusqu’au mardi 16 septembre (1h15).

En tournée, le jeudi 13 novembre à la 2Deuche (Lempdes), le jeudi 20 novembre à l’EMC 91 (Saint Michel sur Orge), le mardi 16 décembre au Théâtre du Cormier (Cormeilles en Parisis) et du mercredi 14 janvier au vendredi 16 janvier 2026 au TAPS (Strasbourg).

Tous nos articles Théâtre.