Alors que le pays traverse depuis plus d’un an maintenant une crise démocratique certaine, de dissolution en motions de censure, deux succès du Festival Off d’Avignon prennent à bras le corps la question du politique, invitant à une réflexion sur les modalités du discours, de l’élection et de la représentation, avec des parti-pris formels différents.

D’un côté L’abolition des privilèges d’Hugues Duchêne, présenté au Théâtre du Train Bleu, historicise la question en nous replongeant dans l’effervescence de la fascinante nuit du 4 août 1789, non sans écho avec des problématiques actuelles ; de l’autre, L’art d’avoir toujours raison de Sébastien Valignat et Logan de Carvalho, présenté au 11 Avignon, fait le choix de la fausse formation, où l’humour et le second degré permettent de décortiquer les mécanismes du langage politicien. Pleins Feux revient sur ces deux approches, ce qui les distingue et ce qui les réunit.

L’abolition des privilèges : repeupler l’histoire, historiciser le politique

Dépoussiérer l’événement historique en le rendant dynamique, vivant, immersif est le clair parti-pris de la pièce d’Hugues Duchêne.

Au plateau de la salle 1 du Train bleu, des chaises installées sur les trois côtés fermés instaurent un quadri-frontal. Il s’agit de reconstituer une assemblée – comme celle qui s’était auto-proclamée « Nationale » au cours de l’été 1789. Le public représentera alors les différents groupes, issus des États Généraux convoqués par Louis XVI quelques mois plus tôt à la suite de la famine et des troubles qui agitent le royaume : d’un côté la noblesse, de l’autre le clergé, et enfin, côté salle, le groupe le plus nombreux, celui du tiers-état. Par écran interposé, nous suivons en visio le député du tiers-état Adrien Duquesnoy, qui se presse dans les rues de Versailles pour ne pas louper le début de séance, avant de débarquer dans la salle, énergique et excité. Dépoussiérer l’événement historique en le rendant dynamique, vivant, immersif, c’est le clair parti-pris de la pièce d’Hugues Duchêne, écrite d’après un roman de Bertrand Guillot et créée en 2024. Car si dans nos mémoires de lycéens, l’expression « abolition des privilèges » reste gravée comme un événement marquant de la Révolution Française, combien sommes-nous à savoir ce que cela a signifié concrètement et précisément, comment cela est arrivé, et quels étaient le contexte, les débats et les figures de cette nuit hautement importante du 4 août 1789 ? Celle-ci marque en effet sur le plan juridique et politique l’abandon du système féodal d’Ancien Régime, comme la prise de la Bastille le marquait symboliquement.

Si, de Mnouchkine à Pommerat, L’abolition des privilèges est loin d’être le premier spectacle à s’emparer de la Révolution Française, il tire de son choix de se concentrer sur une nuit une dramaturgie au rythme haletant et à l’efficacité certaine. À la manière d’un thriller, les heures s’affichant sur l’écran, le spectacle égrène les débats, les prises de paroles, et les votes qui scandent la soirée, le tout reposant sur l’énergie d’un seul acteur au plateau tantôt narrateur, tantôt incarnant les personnages principaux de l’histoire, tels le Vicomte de Noailles, le Duc du Châtelet ou le Duc d’Aiguillon. Habité, il parvient à nous transmettre l’ivresse, puis le délire qui s’empare des députés conscients de contribuer à un moment historique, tandis que tombent un-à-un les fameux privilèges dans lequel baigne toute la société du XVIIIe siècle, et que se dessine une société plus juste : l’impôt sera désormais payé par tous et sera proportionnel, les charges publiques seront accessibles à tous, les droits féodaux seront rachetables, les villes et province seront soumises aux mêmes lois… Les murs de l’Ancien Régime se fissurent, et L’abolition des privilèges réussit l’exploit de mêler pédagogie et dynamisme, et de nous plonger dans son récit comme si nous y étions, sans sacrifier à la précision de son explication.

Cependant, loin de n’être qu’un cours d’histoire un peu plus immersif que ceux de l’éducation nationale, la pièce trouve sa pertinence politique dans les échos de son récit avec notre situation contemporaine. Elle ne le fait pas par l’intermédiaire de son intermède méta-théâtral, où les deux acteurs hommes, en s’interrogeant sur la notion de privilège au XXIe siècle, dissertent sur la contraception masculine dans une rupture de ton par rapport au reste de la pièce qui se révèle un peu déroutante et nous laisse perplexes, mais bien par l’exposé précis des causes et conséquences de la nuit du 4 août. On pourra en effet tracer en nous-mêmes les liens, et tirer plusieurs enseignements. Ainsi, que c’est une question de justice fiscale, donc de justice économique et de classe sociale, qui a précipité la chute du régime ; que les privilégiés (nobles et évêques) avaient tous conscience de l’injustice du système, mais n’ont abandonné leur privilèges que sous la pression du peuple ; enfin que celle-ci était bien la force motrice de cette Révolution et s’exprimait avec fracas et violence, par les révoltes spontanées dans lesquelles les paysans affamés brûlaient les registres et les châteaux avec. On trouvera sans chercher loin des parallèles évidents avec la situation actuelle…

C’est en historicisant et en dramatisant la question politique qu’il rend à son public-peuple une puissance d’agir, une perspective révolutionnaire.

L’abolition des privilèges n’évite pas vraiment l’écueil de son adresse située – il faut en effet un certain niveau d’éducation, et certaines connaissances préalables de la Révolution Française, pour comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui est raconté sur un rythme effréné, dans sa densité et ses subtilités – et en ce sens demeure un spectacle imparfait. Mais c’est bien, d’un côté en historicisant la question politique, c’est-à-dire en replaçant ses enjeux dans une perspective historique contingente et en identifiant les forces agissantes au niveau individuel et structurel, et de l’autre en la dramatisant, c’est-à-dire en repeuplant et réanimant, par les moyens du théâtre (incarnation, immersion) un événement figé, qu’il rend à son public-peuple une puissance d’agir, une perspective révolutionnaire. Et comme le disent les acteurs en guise d’épilogue : tout ceci pourrait bien arriver de nouveau.

L’art d’avoir toujours raison : spectacle d’utilité publique

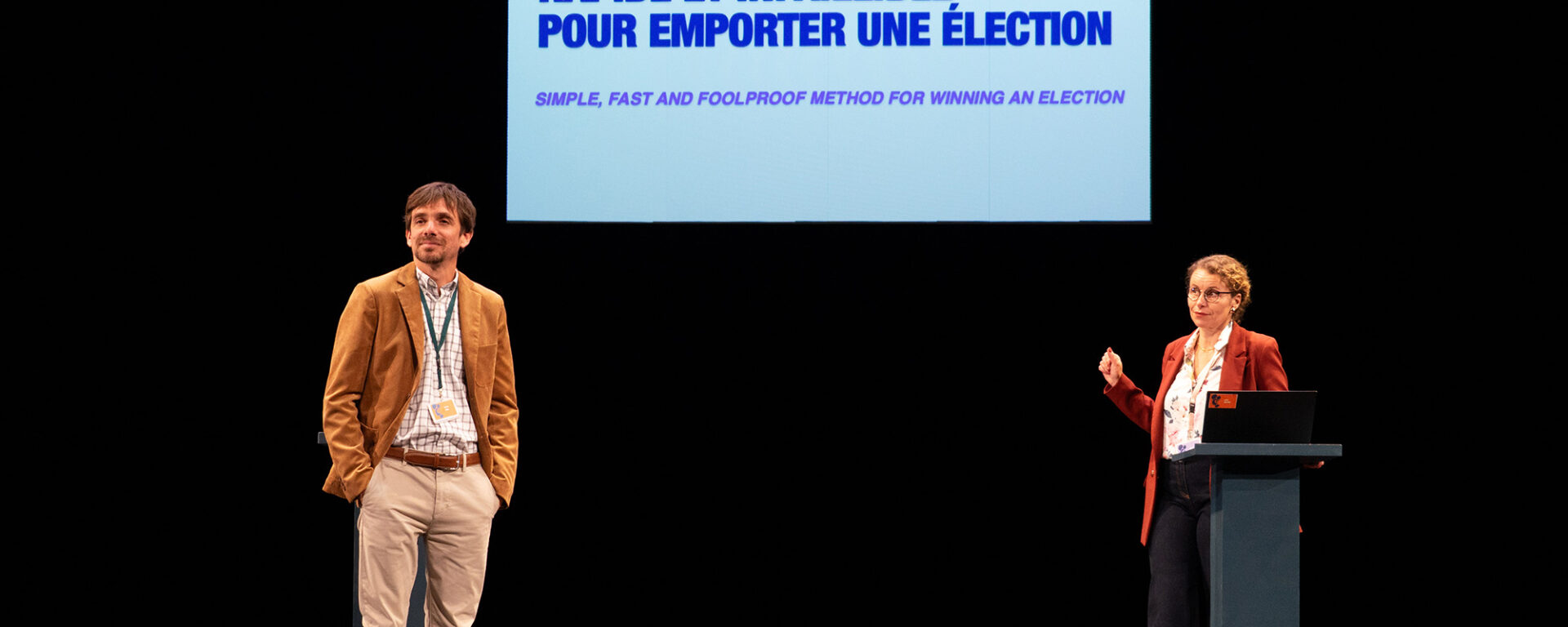

Dans le même temps au 11·Avignon faisait également salle comble un autre spectacle qui prenait le politique comme objet : L’art d’avoir toujours raison, de Sébastien Valignat et Logan de Carvalho. À la différence de L’abolition des privilèges, celui-ci ne s’intéresse pas à un épisode historique, mais se déploie dans une forme ironique et burlesque de plus en plus répandue, celle de la fausse conférence, ou dans ce cas-précis, de la fausse formation. Accompagnés des marqueurs de celle-ci (le pupitre et l’écran pour la présentation powerpoint) se présentent face à nous deux membres du GIRAFE – le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales. Lui, Bruno (Sébastien Valignat), est professeur d’histoire-géo dans un lycée limougeaud, elle, Jane (Adeline Benamara), est politiste et chercheuse à l’EHESS, et prétendent avoir trouvé une « Méthode simple rapide et infaillible pour remporter une élection », tel qu’est sous-titré le spectacle.

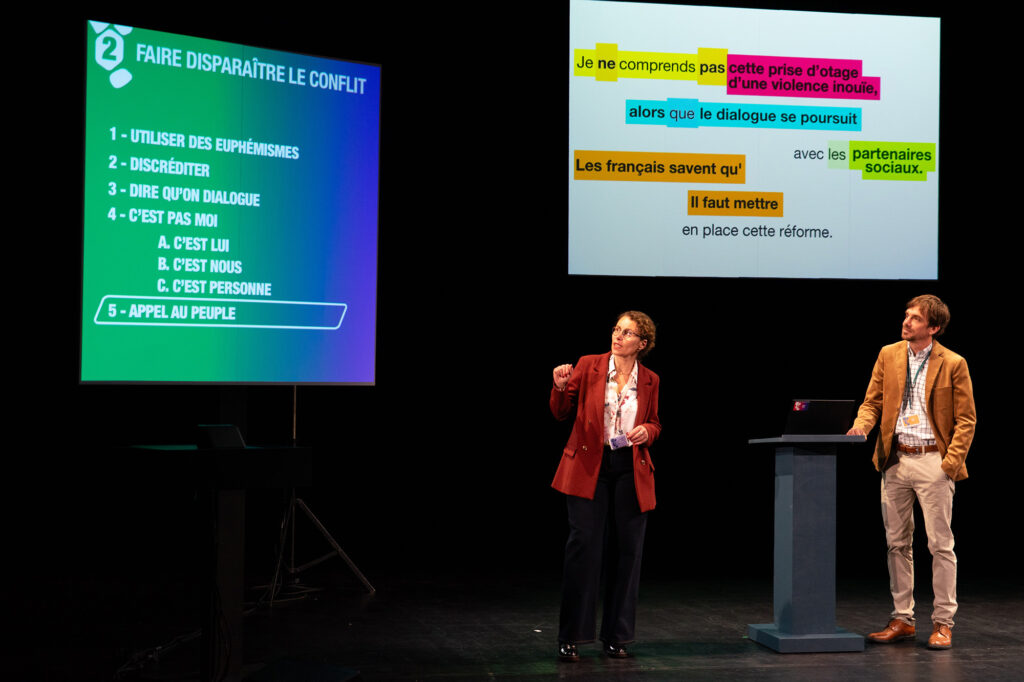

Après avoir établi qu’il est plus facile d’être élu Président de la République que de faire un Coup d’État en France, leur méthode consiste à expliquer les moyens devenir le meilleur candidat. Ce qui n’implique pas de convaincre par ses idées, loin de là, mais simplement d’être le plus consensuel et le moins clivant possible – puisque la seule chose qu’évalue réellement une élection, c’est bien la capacité à remporter celle-ci, et non celle à gouverner. Sur un ton pince-sans-rire, leur méthode « transpartisane » et « neutre » déployée en quatre points s’applique alors, en faisant mine de nous les enseigner, à dévoiler les mécanismes de la communication politique, exemples à l’appui, avec brio et énormément d’humour. Celle-ci apparaît au grand jour dans toute sa vacuité, consistant à éviter toute conflictualité en utilisant des concepts flous et rassembleurs, à créer du faux consensus, et à discréditer ses adversaires à coups de sophismes, tout en développant une image de crédibilité factice. Chaque point étant résumé par une maxime complètement absurde du style : « Pour rester proches, ne partez pas trop loin » ou encore « Fixez-vous sur la mobilité ».

Ici le théâtre n’est qu’un véhicule, qui, par l’humour, facilite la transmission d’un enseignement vital, lequel est le véritable cœur de l’entreprise.

Dans L’art d’avoir toujours raison, la pédagogie apparente (fausse formation) recouvre une pédagogie cachée : il suffit d’inverser l’objectif affiché, le savoir demeure pertinent. Si, dans la fiction, nous sommes mis en position de futurs candidat·es, à qui cette méthode serait utile pour l’emporter, elle nous est surtout très précieuse dans notre qualité d’électeur·rices, puisqu’elle nous permet d’identifier toutes les figures, postures et techniques par lesquelles le discours politique se donne une crédibilité sans rien affirmer. Cette pédagogie est assumée par le spectacle, qui sous couvert d’humour et d’absurdité, fait œuvre éducative en nous enseignant des concepts pointus issus de la recherche en sciences politiques et de la communication, tels la fenêtre d’Overton, les concepts mobilisateurs, la triangulation, jusqu’à des analyses infra-linguistiques des discours d’Emmanuel Macron. Le spectacle, extrêmement bien sourcé (la compagnie partage d’ailleurs certaines références bibliographiques en fin de spectacle), vaut alors moins pour sa dimension proprement théâtrale, impeccable mais réduite au minimum, que pour cette dimension pédagogique à l’utilité totale. Ici le théâtre n’est qu’un véhicule, qui, par l’humour, facilite la transmission d’un enseignement vital, lequel est le véritable cœur de l’entreprise. En une heure quinze seulement, Sébastien Valignat et Logan de Carvalho réussissent le coup de force de doter le public d’outils de compréhension et de critique du monde politique – tous·tes, des adolescent·es aux plus âgé·es, en ressortons mieux armé·es pour déjouer les pièges du langage et défendre la démocratie. L’art d’avoir toujours raison apparaît ainsi comme un spectacle véritablement d’utilité publique.

En définitive, ces deux spectacles aux formes très différentes, d’un côté le récit historique, de l’autre la fausse conférence, ont ceci de commun qu’ils ne s’arrêtent pas à leur efficacité dramatique, mais partagent l’objectif, plus ou moins affiché, de donner au public des clés et des outils à même d’en faire des citoyen·nes plus éclairé·es. La qualité théâtrale n’est jamais sacrifiée à l’autel de leur ambition pédagogique, laquelle ne tombe pas non plus dans un didactisme plat. Ici les techniques du théâtre contemporain – immersion, interactivité, ironie – sont mises au service d’un projet : à la manière du théâtre antique, ou d’autres formes de l’histoire du théâtre, L’abolition des privilèges et L’art d’avoir toujours raison font de la scène et de la salle un lieu d’éducation populaire et d’affermissement citoyen.

L’abolition des privilèges

Texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils – 2022

Adaptation et mise en scène – Hugues Duchêne

Distribution – Maxime Pambet en alternance avec Maxime Taffanel et Oscar Montaz ; et Hugues Duchêne en alternance avec Baptiste Dezerces et Matéo Cichacki

Régie son, lumières, générale – Jérémie Dubois, en alternance avec Thomas Le Hetet

Collaboration artistique et création vidéo – Pierre Martin Oriol

Voix off – Lisa Hours

Scénographie – Julie Camus

Production – Léa Serror

Équipe de création – Hugues Duchêne, Maxime Pambet et Jérémie Dubois

Production – Le Royal Velours

Vu au Théâtre du Train Bleu, dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2025.

Prochaines dates

Tournée 2025-2026 dans toute la France – voir toutes les dates.

L’art d’avoir toujours raison

Texte – Sébastien Valignat et Logan de Carvalho

Mise en scène – Sébastien Valignat assisté de Guillaume Motte

Avec Adeline Benamara, Sébastien Valignat

Création lumières et scénographie – Dominique Ryo

Création vidéo – Clément Fessy & Benjamin Furbacco

Costumes – Bertrand Nodet

Régie générale – Benjamin Furbacco

Production et diffusion – Anne Claire Font

Administration – Diane Leroy

Vu au 11·Avignon dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2025.

Prochaines dates

Tournée 2025-2026 dans toute la France – voir toutes les dates.

Tous nos articles sur le Festival d’Avignon.