Dix heures de représentation pour Musée Duras, la nouvelle création de Julien Gosselin au Théâtre de l’Odéon. Avec les élèves sortants du Conservatoire National, le metteur en scène invite à la fois une expérience rare de la durée au théâtre, à une traversée en onze actes de l’œuvre multi-forme de Marguerite Duras, et à une galerie de performances à couper le souffle. Une proposition artistique ambitieuse et maîtrisée, pleine de désir et de passion, qui conjugue immersion et sensibilité au style Gosselin habituel, celui d’un théâtre d’écrans.

Une vie d’écriture, une journée au théâtre

Julien Gosselin frappe fort. Le metteur en scène, et nouveau directeur de l’Odéon, nous avait habitués à de longs spectacles adaptés de grandes œuvres de la littérature, de 2666 de Roberto Bolano, au trois romans de Don DeLillo Joueurs, Mao II, Les Noms, ou plus récemment Le Passé de Léonid Andreïev. Dans la même lignée, c’est ce mois-ci à dix heures de représentation qu’il nous convie, pour une traversée de l’œuvre de Marguerite Duras, qui met en avant aussi bien sa grande diversité de formes que les obsessions récurrentes qui la parcourent : le désir, l’amour, la mort. Le spectacle, intitulé Musée Duras, se présente ainsi comme la succession de onze séquences comme autant d’extraits de son répertoire littéraire, des romans (L’Amant, La Maladie de la mort) au théâtre (Savannah Bay, Suzanna Andler, L’Amante anglaise, La Musica deuxième…), en passant par le récit (La Douleur), le cinéma (L’Homme atlantique, Hiroshima mon amour) ou des textes théoriques (Le théâtre), que s’approprient avec liberté et force vigueur les jeunes comédien·nes de la promotion sortante du Conservatoire Nationale d’Art Dramatique.

La construction du spectacle parvient à imposer un nouveau rapport à la durée, proche de l’expérience de la lecture qui lui est chère, et à nous maintenir alertes, concentrés, proprement happés pendant dix heures

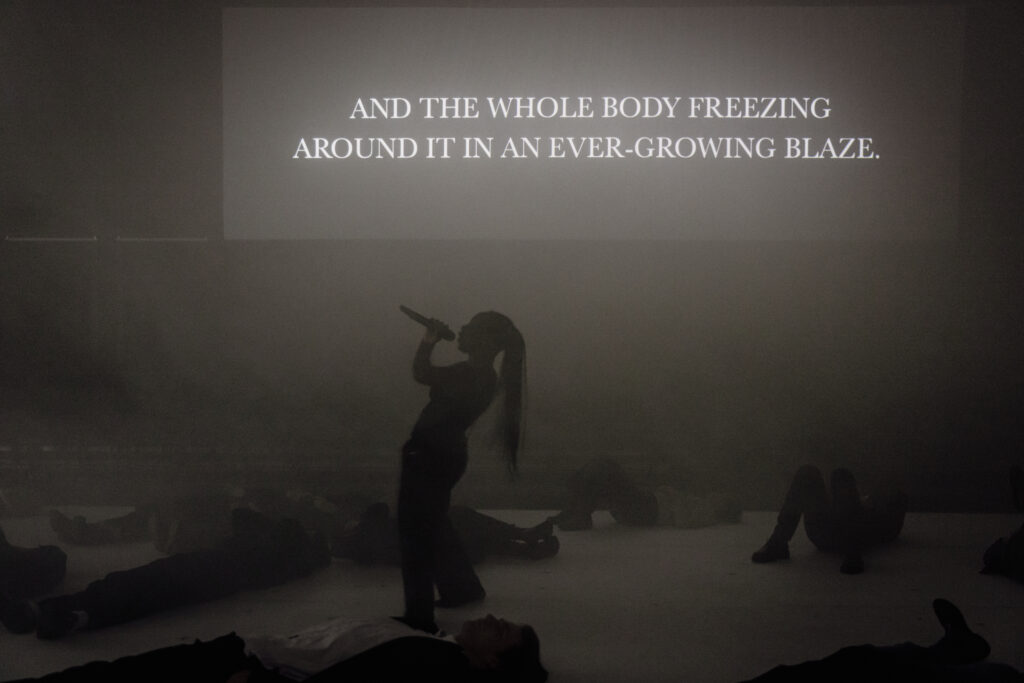

L’entreprise ambitieuse, démesurée, presque pharaonique, de ce projet, est celle d’un théâtre qu’on ne fait pas que consommer un temps, mais dans lequel on réside, dans lequel on vit, une journée entière durant. Il faut donc dans un premier temps saluer la proposition de Julien Gosselin, dont la construction – cinq parties de deux heures, constituées de deux adaptations, chacunes entrecoupées de pauses de dix minutes indiquées par un minuteur à l’écran – parvient à imposer un nouveau rapport à la durée, proche de l’expérience de la lecture qui lui est chère, et à nous maintenir alertes, concentrés, proprement happés pendant dix heures, en alternant habilement les formes scéniques, (monologues, formes collectives), et les registres (performance, réalisme) et en ne nous assignant pas à une place, mais en nous laissant libres de nous déplacer au sein de l’espace bi-frontal d’une séquence à l’autre, de changer de perspective, voire en nous invitant à investir le plateau au gré de certaines propositions, dans diverses positions (couchés, assis, debout), au plus près des acteur·ices. Ce dernier aspect est d’ailleurs inhabituel chez lui qui nous avait plus habitués à masquer celleux-ci, voire à les dissimuler, derrière un dispositif d’écrans de toutes natures (vidéo, fumée, néons, musique, décors fermés sur eux-mêmes), nous privant ainsi de l’aspect organique direct de la performance humaine. Si cette dimension de son travail persiste dans Musée Duras (nous y reviendrons), elle cohabite cette fois avec une proximité bienvenue, facilitée par la limite brouillée entre scène et salle : les comédien·nes sont à quelques mètres, et parfois s’assoient parmi nous, nous frôlent littéralement, nous pouvons percevoir les micro-expressions de leurs visages, la sueur d’un corps et la larme qui sourd au coin de l’œil, alors qu’iels sont traversé par les émotions durassiennes.

Duras et Gosselin, regard et désir

Julien Gosselin trouve chez Duras des échos de son propre travail, à commencer par la question du regard. Dès l’entrée en salle, nous sommes invités à nous allonger par terre et à fermer les yeux, pour écouter la première proposition, un extrait de L’homme assis dans le couloir. Le texte, scandé par Founémoussou Sissoko, raconte une relation troublante de soumission sexuelle, et commence par le regard d’un homme sur le corps d’une femme allongée dans une allée… que le dispositif reproduit en offrant les corps alanguis de celles et ceux ayant choisi de s’allonger sur le plateau au regard de celles et ceux ayant choisis les gradins, nous plaçant dans la position du voyeur ou de l’observée. Ce questionnement autour du regard continue de traverser tout le spectacle, entretenu par les lignes de fuites de l’espace bi-frontal tout en longueur, les écrans, nos changements de place, et les acteur·ices qui, d’une proposition à l’autre, passent derrière la caméra, renversant le regard que leurs camarades et nous portaient sur eux, prenant en charge la direction de celui-ci, comme les personnages de Duras, souvent des femmes, retournent le regard que portent sur elles les hommes, dans une affirmation brûlante de leur subjectivité.

Julien Gosselin offre aux comédiennes des rôles de femmes qu’elles incarnent avec une intensité exceptionnelle, donnant lieu à des performances frappantes.

Malgré les spécificités de la langue de Duras, ces personnages au désir débordant sont une matière formidable pour les jeunes diplômé·es du CNSAD. Julien Gosselin offre ainsi aux comédiennes des rôles de femmes qu’elles incarnent avec une intensité exceptionnelle, donnant lieu à des performances frappantes. Mentions spéciales à Alice Da Luz Gomes, qui dévore l’espace avec son interprétation presque chorégraphique de L’Amant, Lucile Rose et Atefa Hesari, déchirantes dans Savannah Bay, Rita Benmannana, vibrante et à fleur de peau dans La maladie de la mort, Jeanne Louis-Calixte, qui porte Suzanna Andler à un niveau d’incarnation inflammatoire, Juliette Cahon, qui assume le choix radical d’une Claire Lannes à l’accent paysan avec un brio époustouflant dans L’Amante anglaise, et pour finir Clara Pacini, complètement en transe dans L’Homme atlantique – une performance choc qui clôt le spectacle.

Malgré son titre, Musée Duras ne succombe donc pas à une logique patrimoniale et conservatrice de l’œuvre de Duras, mais propose une revitalisation de son écriture par le biais de la performance des jeunes acteur·ices, en français aussi bien qu’en arabe, dari, anglais et japonais, où Julien Gosselin s’invente en curateur d’exposition ou de rétrospective, avec sa sélection de texte et son agencement dans l’espace et le temps, que nous parcourons en visiteur·ses avides d’une rencontre avec l’œuvre. Cette revitalisation n’est pas une réactualisation pour autant, car plutôt que d’éluder les difficultés, le spectacle se confronte à ce qui reste chez Duras de l’ordre du dérangeant ou qui la singularisait déjà à son époque (notamment l’appréhension de la sexualité), ou à ce qui nous heurte aujourd’hui en tant que public de 2025, comme caractère parfois très bourgeois et inévitablement hétérosexuel de ses relations, sans faire l’économie de ces passages, ni de ceux dont le sens nous échappe, puisqu’il s’agit d’embrasser l’œuvre dans toutes ses facettes. Loin de vouloir faire de Duras et de son écriture des icônes de notre temps, c’est l’autrice dans l’irrémédiable singularité de son approche, de son style, tel qu’il touche ou ne touche pas, tel qu’on le comprend ou pas, qui intéresse Julien Gosselin, nous laissant libre de notre rapport à ces textes. Et quand la figure de Duras elle-même est convoquée, c’est dans une réincarnation malicieuse de Lucile Rose, engoncée dans les grosses lunettes et le col roulé emblématiques, qui rappelle également la personnalité publique qu’était la romancière, dramaturge et cinéaste.

De l’usage des dispositifs techniques chez Gosselin

Le théâtre filmé, le texte projeté, les murs et baies vitrées, les micros et le vocoder, la musique électronique… j’ai l’impression que tout concourt à m’éloigner des acteurs et des actrices.

Je dois à ce moment néanmoins faire une confidence, peut-être aveu de faiblesse : je ne parle pas le Gosselin. Ou plutôt, Gosselin ne me parle pas. Et ce qui constitue une grande partie de son travail de metteur en scène, de son théâtre, ne provoque souvent chez moi qu’incompréhension et irritation : je parle de ces écrans en tout genre mentionnés plus haut, de ses gimmicks récurrents qui constituent son style. Le théâtre filmé, qui m’oblige plus souvent à regarder l’écran que la scène, le texte projeté qui détourne encore mon regard, les murs et baies vitrées qui créent une séparation matérielle, les micros et le vocoder qui amplifient et déforment la voix, la musique électronique qui produit un « écran sonore »… j’ai l’impression que tout concourt à m’éloigner des acteurs et des actrices, de la scène. Et si Musée Duras nous fait être au contact de ceux-ci, le spectacle demeure du Julien Gosselin, avec le retour des mêmes dispositifs. J’aime lire et écouter Julien Gosselin parler, je lui reconnais bien volontiers un regard unique et intelligent dans le théâtre français contemporain et j’admire sa capacité à monter des œuvres à l’envergure romanesque, mais je dois avouer avec regret que je lui trouve parfois peu d’imagination scénique, à le voir réutiliser les mêmes procédés à chaque spectacle (on peut y ajouter les néons aveuglants et la fumée), lesquels finissent par générer chez moi une grande frustration. Car tous ces dispositifs techniques, in fine, ne semblent pas participer à produire chez moi l’émotion que je constate chez d’autres spectateur·ices, mais contribuent au contraire à me soustraire à celle-ci.

Et je constate alors que dans les dix heures de Musée Duras, les séquences qui m’ont le plus marquées sont celles qui m’ont paru le plus éloignées de son style, et qui ont semblé nous faire entrapercevoir des ailleurs propres à décaler notre perception. Je pense à La Douleur, texte immense racontant l’attente et le retour du camp de concentration, porté par un Louis Pencréac’h à l’immobilité sidérante, sur un fil, chuchotant dans une pénombre qui dilate la sensibilité, ou à cette reconstitution d’une performance de Marina Abramovic, elle-même rejouant une performance de Joseph Beuys, « Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort », le spectacle trouvant dans l’art contemporain l’étrangeté qui lui fait à d’autres endroits défaut.

Reste la traversée de ce Musée Duras, expérience inouïe et si rare de la durée au théâtre, et bien sûr la découverte de ces jeunes comédiens et comédiennes à l’incandescence palpable, qu’on a hâte de revoir sur les planches.

Musée Duras

d’après Marguerite Duras

Mise en scène et scénographie – Julie Gosselin

Avec des élèves de la promotion 2025 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris Mélodie Adda, Rita Benmannana, Juliette Cahon, Alice Da Luz Gomes, Yanis Doinel, Jules Finn, Violette Grimaud, Atefa Hesari, Jeanne Louis-Calixte, Yoann Thibaut Mathias, Clara Pacini, Louis Pencréac’h, Lucile Rose, Founémoussou Sissoko

et la participation de Denis Eyriey, Guillaume Bachelé

Dramaturgie – Eddy D’aranjo

Régie vidéo – Raphaël Oriol, Baudouin Rencurel

Collaboration à la vidéo – Pierre Martin Oriol

Musique – Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde

Lumière – Nicolas Joubert

Collaboration à la scénographie – Lisetta Buccellato

Costumes – Valérie Montagu

Collaboration au son – Julien Feryn

Assistanat à la mise en scène, surtitrage – Alice de la Bouillerie

Du 9 au 30 novembre à l’Odéon – Théâtre de l’Europe.

Tous nos articles Théâtre.