Dans la petite salle des Plateaux Sauvages, Louise Chevillotte s’empare de Quand je ne dis rien je pense encore, premier recueil de poèmes de Camille Readman Prud’homme, poétesse québécoise. Elle déploie un geste artistique subtil et élégant, dont les voix – celles de la poétesse, de la comédienne et de la musicienne – louvoient ensemble dans une obscure clarté.

Penser, mais à voix haute

Voilà ce à quoi s’attelle la poésie de Camille Readman Prud’homme. Quittons l’endroit du discours, changeons de source, nous dit-elle en creux, et tentons de faire résonner les scories, les achoppements, les morceaux en vrac, les appels d’air, les flammèches et les petits grains dont la pensée est faite. Embrassons le « Je », à l’endroit de ses tressautements et de ses contradictions. Assumons de parler depuis là où l’on pense. Quel plus bel endroit que le théâtre, où la question de la présence se pose au-delà et en deçà du dire, pour faire advenir cette langue et en examiner les états ?

Qu’à cela ne tienne, la poétesse a choisi de dire. Or sur le plateau, c’est Louise Chevillotte qui dit. Entrant sur le plateau d’un pas de chat, tenant un bouquet de fleurs entre les mains, Louise se met à dire. Sans cérémonial, sans crier gare, elle dit dans l’interstice, au creux du quotidien : c’est entre deux pas, après avoir cueilli les fleurs et juste avant de les mettre dans l’eau du vase, que la pensée retentit.

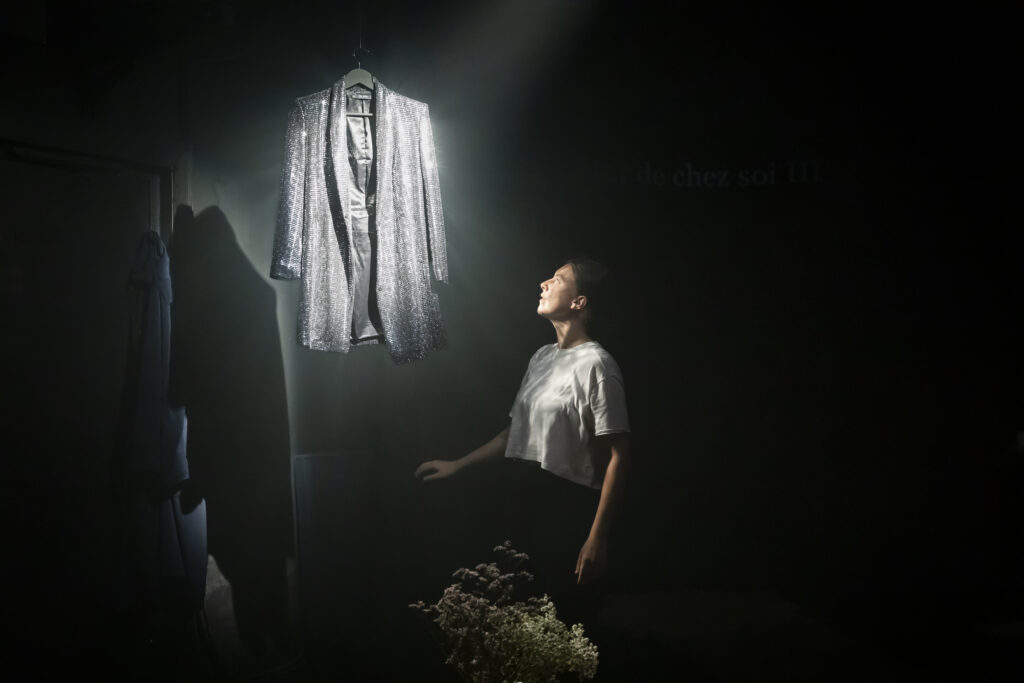

Sur le plateau, des îles de sable font poindre des objets de la vie quotidienne : un vase, une radio, une bouilloire, des feuilles de papier arrachées et à demi ensevelies, une paire de chaussures à paillettes. Au mur, de petites reproductions de tableaux font voir des femmes, de dos. Grenier de l’intériorité, antichambre de la parole ; encore : cabinet de curiosité des pensées calfeutrées, l’espace scénique aussi concret que métaphorique s’offre à la promenade et à l’exploration. C’est là que Louise Chevillotte, naviguant dans la langue de la poétesse comme dans une eau claire, en rend les subtiles sinuosités et les pudiques aveux : parler à côté, craindre de mentir quand on ne peut pas dire ou de disparaître par manque de mots, parler même quand on n’a plus rien à dire.

Quel plus bel endroit que le théâtre, où la question de la présence se pose au-delà et en deçà du dire, pour faire advenir cette langue et en examiner les états ?

Tantôt pleinement incarné, tantôt projeté sur le mur, tantôt lu sur un bout de papier déterré dans le sable, le poème prend différentes formes, que la comédienne investit et investigue avec la même intensité malicieuse, la même curiosité placide. La musique créée par Léonie Pernet donne la réplique, interrompant ponctuellement le flux de la pensée sonore ou s’y superposant – comme un écho qui voyage, une ombre serpentine.

Parfois, voix et musique s’échauffent ; leur lien se tend soudain, faisant planer un air de révolte et de revendication. Mais ces rares saillies se suspendent vite : aux éclats et soulèvements, Louise Chevillotte privilégie un mode mineur, plus pudique, pour entrer dans la chair de cette poésie. Parfois encore, le silence fend la salle, et l’on s’entend alors penser plus fort et plus distinctement.

La part du sombre

Le recueil poétique propose, en quatre mouvements, de « Sortir de chez soi ». Le spectacle, symétriquement, invite à « Entrer dans sa nuit ». Or dans le spectacle de Louise Chevillotte, on avance dans sa nuit intérieure en tenant une bougie allumée entre les mains. Quelle est précaire cette lumière qui éclaire les murs de mots de notre chambre intérieure ! À mesure que la comédienne progresse dans le texte poétique, s’enfonçant dans les plis et replis de la pensée tissée, le plateau est gagné par la nuit. Sans doute lui faut-il de l’obscurité à cette pensée qui se terre, pour se livrer sans fard ni masque, à l’abri des injonctions du grand jour. Car la poétesse et la comédienne le disent : la nuit efface les visages, creuse les surfaces et fait résonner les voix. Penser, c’est exister dans le silence et avoir le courage de parler dans le noir.

Mais si la flamme des bougies tressaute, la voix, elle, n’imite pas les tremblements de l’âme, ni les craquèlements du visage. Celle de Louise Chevillotte est ancrée, incarnée, adressée : elle soutient le texte et lui donne un endroit où être, pleinement, puissamment, concrètement.

Louise Chevillotte, pour abonder dans le sens du poème, prend le parti de l’obscurité, concrètement et métaphoriquement. Concrètement, Thomas Cany – le créateur lumière – effectue un travail fabuleux et très précis de clair-obscur : la lumière, quand elle point sous forme de rai, de halo ou de fragment miroitant, dessine des espaces privilégiés, écrins lumineux pour dire les mots. Métaphoriquement, la metteuse en scène et comédienne choisit de laisser advenir le poème sans y faire la lumière ; elle se contente d’allumer des bougies pour indiquer le chemin.

Mais si la flamme des bougies tressaute, la voix, elle, n’imite pas les tremblements de l’âme, ni les craquèlements du visage. Celle de Louise Chevillotte est ancrée, incarnée, adressée : elle soutient le texte et lui donne un endroit où être, pleinement, puissamment, concrètement. Avec ce spectacle, Louise Chevillotte a délicatement évité tous les écueils : elle ne fait ni de la voix, ni de la forme pour dire le poème. Et la mise en scène, sobre et gracieuse, se garde bien d’éclipser par des images ou des effets ce qui, justement, travaille à voir derrière les surfaces.

La petite flamme, déjà

À travers cette forme exigeante et sans grandiloquence, Louise Chevillotte exauce ainsi le souhait du poème et adresse un manifeste en faveur de l’humilité et du courage de l’abandon.

Faire l’expérience de la « part en nous qui tremble » – pour reprendre la formule de la feuille de salle – et collecter les parts de nuit à l’intérieur et à l’extérieur de soi, c’est faire acte de courage et d’engagement. C’est déjà s’ouvrir et s’exposer. C’est faire l’étude de ce qui nous tient et nous retient dans notre rapport à l’autre. Voilà ce que nous dit le poème qui, après avoir tourné autour du « Je », s’adresse en fait rapidement au « tu » : il est des autres dans la pensée, et dans le texte, et dans la salle de théâtre. Le poème mis en scène ne tend pas vers le soliloque – qui nous aurait permis de vaguer dans nos propres pensées -, mais plutôt vers la lettre ouverte et adressée.

À travers cette forme exigeante et sans grandiloquence, Louise Chevillotte exauce ainsi le souhait du poème et adresse un manifeste en faveur de l’humilité et du courage de l’abandon. Que l’abandon soit cette forme belle, généreuse et engageante, inspirée des fous, qui nous met en lien – avec l’autre et avec nous-même. Qu’il s’élance du moindre pour se bâtir au-delà de la surface visible. « Lorsqu’on traverse la nuit pour quelqu’un, on se dépense. […] On accepte de perdre son lendemain. »

Et si la poétesse déplore de n’avoir « que de toutes petites flammes que le vent ou la pluie éteignent » là où « les fous ont un incendie », Louise Chevillotte répond que ce n’est déjà pas si mal d’avoir de petites flammes, car on peut les préserver, les partager et les faire se multiplier. L’on ressort de ce spectacle avec l’envie intime et folle de lire de la poésie, d’en écrire peut-être, et d’aller un peu voir dans nos propres nuits si l’on y est ou pas.

Quand je ne dis rien je pense encore

Texte – Camille Readman Prud’homme

Mise en scène et jeu – Louise Chevillotte

Création musicale – Léonie Pernet

Collaboration artistique – Lucie Grunstein

Création lumière – Thomas Cany

Projection de photographies d’Anton Zatzépine

Stagiaire – Lylou Lanier

Spectacle vu aux Plateaux Sauvages en septembre 2025

Prochaines dates :

Du 12 au 15 mars 2026 – Théâtre des Marronniers, à Lyon, dans le cadre du festival Magnifique Printemps

Tous nos articles Théâtre.